ものづくりには、さまざまな道具が使われる。

小さな工作であればハサミやカッターなどで簡単につくれるが、つくるものが大きかったり、形状が複雑だったり、より頑丈なものをつくりたかったりする場合には、ハサミやカッターでは歯が立たなくなり、次元の違う道具が必要になってくる。

「asEars(アズイヤーズ)」

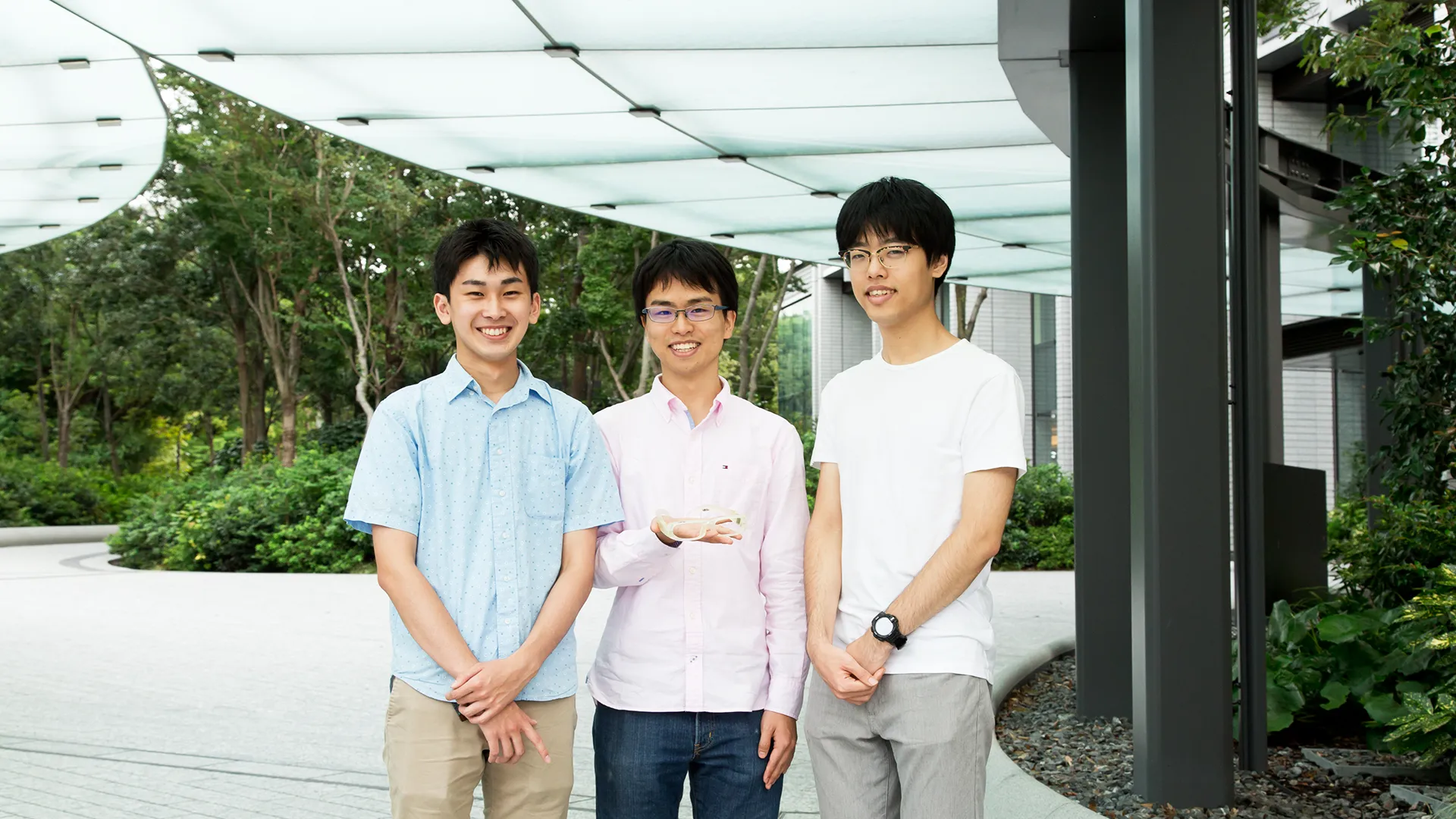

東京大学工学部の高木健氏をリーダーとして結成された5人のメンバーからなる大学生チームだ。asEarsが目指したのは、片耳難聴の人のための補聴器づくり。

チーム結成から半年後、5人がつくりあげた補聴器は、アメリカ・テキサスの巨大な展示会に出展され、ブースに数百人を集めて「これほしい!」という声を受けるまでになる。

学生たちは、いかにして補聴器づくりを実現したのか。

話は、チーム結成前夜から、始まる。

2人で始めた片耳難聴者向けの補聴器開発

それは、一人の思いから始まった。

「私は小学校4年生のときに突発性難聴を患い、片耳難聴になりました。小さいころは周囲も私が片耳難聴であることを知っていたので、気を遣ってもらい不便を感じることはほとんどありませんでした。ところが、大学生になって知らない人と会話をする機会が増えることで、聞きたいひとの話を聞くことが難しくなり、不便を感じる場面が多くなりました」 高木健氏。「asEars」のリーダーである。

健聴者は、生まれながらに両耳を持っているため、「カクテルパーティ効果」を享受できる。それは雑音が多いパーティのような場所でも、聞きたい人の声を自然に聞き取れる効果のことだ。しかし、片耳難聴になるとその効果を得ることができず、騒がしいところだと聞きたい人の声を聞くのが難しくなり、会話の輪に入れなくなってしまう。

「もう一つ不便なのは、難聴側から話しかけられると気づかないことがあることです。私は右耳が難聴なので、右側から話しかけられる場面が苦手です。ただ、ふだんの生活で不便さを感じるのは1週間に1回程度で、そう多いわけではありません。このため、必要なときだけサポートしてくれるものがつくれないかと考えていました。また、私がメガネをかけているので、メガネに機能を全部取り込めないかと思いました」

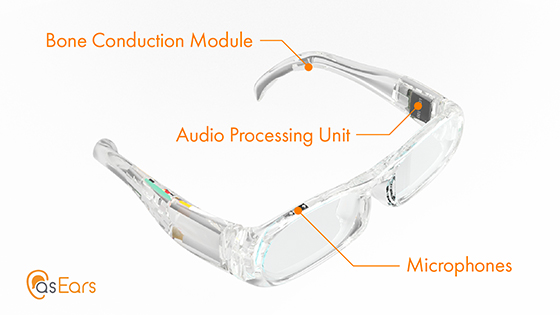

しくみはこうだ。難聴側であるメガネの右側部分にマイクを取り付け、マイクが拾った音声を音が聞き取れる左側までもっていき、耳にかけるフレームの先端を振動させ、骨伝導で音を伝えるというもの。これによって聞こえる1つの耳で左右両方の音が聞き取れるようになる。

だが、高木氏は当時オーディオ系の知識に明るくなく、そこで声をかけたのが、小さいころからオーディオ好きだった同じ学科の野崎悦氏である。

2人はどのようなデバイスをつくるべきかさっそく調査に入り、知り合いに片耳難聴者がいないか聞いて回り、6、7人ほどの片耳難聴者にインタビューを行った。

「インタビューをしてわかったのは、苦しんでいるのは高木だけではないということでした。片耳難聴者の人たちはコミュニケーションに難があっても明るさで乗り切っていましたが、みな一様に、騒がしい大人数の場だと話の輪に入れないことに悩んでいました」(野崎氏)

のちにメンバーに加わることになる市川友貴氏にも話を聞いた。

「SNSで発信し、2、3人の片耳難聴者の人と話す機会がありましたが、みなふだん普通に話をしていた人たちでした。話しているときはまったく気づかなかったので、こんなに身近なところに片耳難聴者がいることに驚きました」

高木氏は片耳難聴者用の補聴器を調べているなかで、あることに気づく。

「我々が考えたような補聴器は、実は2、30年前にも存在していたのですが、ターゲットは高齢者で補聴器の小型化とともに廃れてしまっていました。そこで、『これ使いたい』と思えるデザイン性の高い形にしたいと考えました」

テキサスの巨大な展示場出展への挑戦

高木氏と野崎氏はある目標を立てた。「Todai To Texas」への挑戦である。

「Todai To Texas」とは、東京大学関連のチームやスタートアップが毎年3月にアメリカ・テキサスで開催されるSXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)にプロダクトやサービスを展示できるというものだが、出展するためには選考を勝ち抜き、上位3チームに入らなければならない。

ちなみにSXSWは日本でも知名度の高い展示会で、1987年に音楽祭としてスタートし、現在は音楽、映画、コメディのほか、高木氏らが目指す「インタラクティブ」の組み合わせで開催されている。推定の来場者数は40万人を超えるという一大イベントだ。

2017年7月に本格的に補聴器のプロトタイプを制作開始。だが、2人は早々に行き詰ってしまう。高木氏は語る。

「型からつくると数百万円かかるため、切削加工か3Dプリンターのどちらかが選択肢でした。内部構造が複雑なため3Dプリンターが最適だと考えましたが、プリントできる3Dプリンターが見つからずに困っていました。大学の先輩に聞いてみると川原研究室に相談してみたらというので先生にお伺いしたところ、使ってもいいと言っていただき、その後川原研究室に所属することにもなりました」

ソフトウェア開発を担当する同じ東大の学生もメンバーに加わり、9月にはプロトタイプが完成して3人は「Todai To Texas」に参戦。書類審査を通過し、最終のプレゼン発表を行う。10チームほどがプレゼンまで勝ち残ったなかから見事に準グランプリを獲得。テキサスへの切符を掴んだ。

このプレゼンに強く心動かされた人物が、市川氏である。

「私は千葉工業大学の学生なのですが、技術的なコミュニケーションをとりたくて東大によく出入りしていて、高木たちとも知り合いでした。そのなかで高木らのプレゼンを見て共感し、自分にも手伝えることがあると感じ、チームに参加することにしました」

ロゴやブースのデザインなどを担当する東京芸術大学の学生も加わり、5人のメンバーでチームはスタートする。

チーム名は「asEars」。片耳が両耳のようになる(as ears)という思いが込められた。

次々と出てくる問題点を克服し、感動の体験を

テキサスでのSXSWへの出展は半年後の2018年3月。展示会に向けて、補聴器を一からつくり直すことになった。

高木氏が回路設計・基板実装を、野崎氏がファームウェア開発・信号処理開発を、市川氏が筐体設計を担当した。

この補聴器を開発するにあたり、高木氏はある理想を掲げていた。

「雑音のなかでも特定の人の声を聞き取ることができる理由は、耳の複雑な形にあります。耳独特の形によって同じ距離の音でも音色が微妙に変わって届くことで、上下左右のどこから音がきているのかが判断できます。右の音を左に伝える際に、その効果も付加できないかと考えました」

だが、アプローチを試みるも解決方法が見つからない。聞けば世界でまだ誰も実現できておらず、今までにない高度な技術が必要だった。

「最終ゴールはそこまでたどり着きたいのですが、現在の片耳難聴の補聴器は見た目や認知度に問題があると感じています。まずはそこに着目して、開発していこうと切り替えました」

筐体設計を担当した市川氏はCADを使って設計したが、早々に簡単ではないことを思い知らされる。

「電源回路、マイク、音声処理ユニット、骨伝導モジュールなど、入れなければならない部品は決まっています。メガネという限られたスペースのなかに、それらをどう入れ込むか。さらに、『このメガネをかけたい』と思ってもらえる格好いいデザインにすることにも腐心しました」

ソフトウェアを担当した野崎氏は、人工的な音ではなく、いかに自然な音に聞こえるかに時間を割いた。

「ふつうの補聴器は、音を拾ってから耳に届くまでに時間がかかり、エコーがかかったようになってしまいます。そこで、遅延を最小化するように工夫し、ふつうの補聴器では実現できない低遅延を実現しました。」

だが、チームはすぐに壁にぶち当たる。骨伝導の振動をマイクが拾うことでハウリングが生じてしまい、とても使い物にならなかったのだ。

「形を見直し、フレームの横と前のつなぎ目であるヒンジ部の接点をできるだけ小さくして振動が伝わらないようにし、さらにシリコンの薄いシートを貼って、その上に骨伝導を取り付けることにしました」(市川氏)

「ソフトウェア的にも、ハウリングが発生したら、それを打ち消すような強力な信号を加えるようにしました」(野崎氏)

この結果、ハウリングを抑えることに成功し、片耳難聴者用の補聴器が完成した。

骨伝導を当てて聞いたときの体験を、高木氏はこう表現する。

「すごく感動しました。今まで右側の音はまったく聞こえませんでしたが、その音が入るだけで、『うぉー!』となった。一気に世界が広がった感じがしました」

補聴器を自然とつけたくなる世界をつくりたい

2018年3月上旬、5人のメンバーはテキサスのSXSW会場にいた。会場は人、人、人で溢れかえり、持って行った名刺はどんどん減っていった。

会場にもっていったのは、中の構造がわかるスケルトンのものと、塗装した10個ほどの補聴器。そのほかに片耳難聴が体験できるコーナーも設けた。

高木 健 氏 / 市川 友貴 氏 / 野崎 悦 氏

「デザインは賛否両論ありました。格好いいねという意見もあれば、まだまだ改善の余地があるねというのもありました。ただ、学生がつくるプロトタイプとしては完成度が高いと言ってくれる人もいました。また、たまたま通りかかった片耳難聴者の人も十数人ほどブースに来てくれました。一番うれしかったのは、『完成したらすぐにでもほしい』と言ってもらえたことです」(市川氏)

展示会の期間は3日半だったが、準備期間を含めて1週間テキサスに滞在した。

「技術的な課題を克服しながら、最終的に展示会で見てもらえるところまできたのは、とても大きな経験だったと思います」(野崎氏)

今回の補聴器の開発で、3人が改めて感じたことがある。3Dプリンターの可能性だ。

「誰でも簡単にものがつくれるようになったと思います。切削だとハードルが何段も上がりますが、3Dプリンターなら思い通りの形を手軽につくることができます」(高木氏)

「個人でもある程度のクオリティでつくれるのが大きいです。実際にものを手にできるのはまったく違います」(市川氏)

「個人でものをつくるとなると、中学生のときは買ってきたキットに穴を開けるといった、工作程度のものしかできませんでした。それが3Dプリンターを使うことで、量産品に非常に近いレベルまでつくれるようになりました。中学生時代を思うと、考えられないことです」(野崎氏)

今回の補聴器の開発では、FDM(熱溶解積層)方式の3Dプリンターで大雑把な形の試作を繰り返し、最終形は造形精度の高いインクジェット方式の3Dプリンター『 Stratasys Objet260 』を使用した。

高木氏は、東京大学大学院への進学が決まっている。

「将来は研究者になるのも一つですし、起業するのもありかなと思っています。いずれにせよ今後も補聴器にはこだわっていきたいです。今、本来補聴器をつければ幸せになる人の15%しかつけていません。つけたいと思える補聴器がまだまだ少ないのがひとつの大きな理由です。『補聴器をつけたい』と自然に思えるような補聴器を、ぜひ開発したいと思っています」

難聴者の人が気軽に補聴器を使い、片耳難聴者でも、ごくふつうに大勢の人の輪の中で会話に参加できる。

そんな未来を、つくりたい。